こんにちは。マッチです。

今回は麻雀の初・中級者に向けた、

麻雀講座シリーズ第1弾です。内容は、

リーチのメリット・デメリット。

最強の役と名高い「リーチ」について、

改めて整理してみましょう。

★この記事で解決できる悩み★

- リーチの強い点を知りたい

- リーチの注意点も理解しておきたい

この記事を書くきっかけとなったのは、

多井隆晴プロの配信中の一幕です。

多井隆晴プロのYouTubeチャンネル:たかちゃんねる

多井プロが、

Mリーグで苦戦中の中田花奈プロに対して、

「俺なら座学を徹底的に教える。

リーチはこういう効果があるとか、

タンヤオはこういうメリットがあるとか…」

この配信を聞いていた私は、

自分でも伝える側で是非やりたい…!

そう思いました。

あの多井プロが仰っているんです。

すべての麻雀打ちが必要な座学に違いない!

ということで、本編に入ります。

リーチのメリット5選

打点が上がる

やはり一番最初のメリットは、打点上昇です。

一発や裏ドラの偶然役は、大きな要素。

タンヤオもしくはドラ1など「リーチ+一翻」の手で、

一発ツモ、またはツモ裏で満貫に仕上がったときが、

リーチによる打点上昇の効率が最も良くなります。

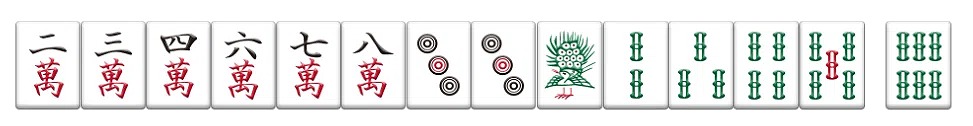

ピンフ系の手牌

麻雀牌の種類は、全部で34種類あります。

(※内訳は、マン・ピン・ソーが各9種、字牌が7種)

上記の手は、13種類の牌を使用しています。

単純計算なら【13÷34】で、

約38%の確率で裏ドラが乗ります。

暗刻が無いピンフ系の手牌なら、

裏ドラが乗る確率は約30%と覚えておきましょう。

他家を自由に打たせない=拘束できる

他家の自由を奪うことができるのは、

リーチによる大きなメリットです。

特に親リーチの脅威は、計り知れないものがあります。

トビアリのルールなら、

親リーチへ放銃したら一撃で吹き飛ぶことも。

そのため、親番では多少苦しい待ちでも、

積極的にリーチを打つことを推奨します。

親リーチを打っておくと、

愚形のリーチのみで追っかけられる可能性はグッと減ります。

その分、最後までツモアガリの抽選を受けることができて、

安定したアガリ率が期待できます。

他の手役が無くてもアガることができる

リーチをかけると、他の手役が無くてもアガれます。

これは忘れがちな要素ですね。

麻雀は役が無いと、ロンアガリすることができません。

でも、役無しのテンパイなんて日常茶飯事です。

リーチという役があるからこそ、

ドラ3で絶対にアガリたい手でも、

手なりで素直に手を組むことができるのです。

リーチドラ4! 三面張!

その後の押し引きを考える必要が無い

特に、守備型の人が陥りがちな罠があります。

リーチを打っておけばアガれたのに、

ダマテンにしたせいで押し引きを悩み続け、

結局オリてしまった…

そんな経験はありませんか?

雀魂のようなラス回避が大事なルールでは、

放銃が何よりも罪!

という場面は当然存在します。

しかし、価値あるテンパイをしているならば、

リーチをした方が期待値は高くなります。

特に東場やラス目のときは、

積極的な姿勢を心掛けましょう。

副露手と比べ、打点や待ちが読まれにくい

メンゼンの相手は、手牌が読みにくいです。

逆に副露の相手は、入り目や関連牌などがわかりやすい。

メンゼン相手だと、

手出しツモ切りを見るのは苦手、

という人も多いですよね。

しかし副露の相手なら、

鳴いた後に切った牌さえ見ておけば、

そこから相当な情報量が拾えます。

ある程度は待ち牌が予測ができたり、

ドラポンやホンイツなど、

副露されたメンツから打点を読むことも可能です。

しかしメンゼンのリーチ相手なら、

手牌13枚が何も見えないので、

どこが埋まっていて、どこが待ちになっているのか。

なかなか予測が難しくなります。

また、ドラがたくさん見えているから安いだろう、

と思って実際にリーチのみであっても、

裏3で満貫…なんて悲劇も意外と少なくないですよね。

そういった意味で、リーチはとても脅威なのです。

リーチのデメリット5選

途中でオリることができない

続いてはリーチのデメリットですが、

リーチをすると、自分のアガリ牌以外は全てツモ切り。

つまり、後から危険牌を引いても止まれません。

例えばリーチ後に、下家が白ポン・發ポン…

それでも中を掴んだらツモ切りです。

これは恐ろしい…

そのためテンパイ時に、

他家に恐い仕掛けがいる場合などは、

リーチ判断を慎重に行う必要があります。

リーチ後に掴んだ4枚目の白… 親の国士無双へ放銃…

他家にテンパイしていることがバレる

これはメリットの裏返しでもありますが、

テンパイがバレるのはデメリットとも言えます。

副露の場合は、

まだテンパイかどうか、断定はできません。

そのため、

「まだ行けるやろ…!」

と危険牌を切ってくれることも、大いにあります。

しかし、リーチ者は必ずテンパイしている。

これは揺るがない事実です。

よって大抵の場合、

出アガリ(ロンアガリ)率は副露の方が高くなります。

そういった意味では、

確実にアガリたい場面であれば、

ダマテンが優位になることもあるでしょう。

安い手の人を降ろし、高い手の人と1対1になり放銃する可能性

もしも他家から先制リーチを受けた場合、

自分の手牌が二向聴以下であったり、

打点的な価値が無い手牌の場合は、

オリることが多いですよね。

そうなると、

いわゆる「本手」の人だけ土俵に残ってしまい、

やがて追いつかれ、一発で跳満放銃…

リーチにはそのようなリスクが常に付き纏います。

そのため、特にトップ目のときには、

そのリスクを負うに見合うリーチなのか、

慎重に考えると良いでしょう。

手替わりの可能性を断ってしまう

リーチを打つと、

当然それ以降は、手牌を入れ替えることはできません。

下記のような手牌を考えてみましょう。

ソーズ一通やピンズのリャンメン変化が簡単に見える

ドラドラなので、カン6pリーチでも打点は十分です。

しかし、ここで打7pとした場合、

- ツモ134pで、リャンメンテンパイ

- ツモ6pで、フリテンながら三面張

- ツモ2-5pで、カン8sの一通テンパイ

- ツモ3568sで、リャンメン又は三面張のテンパイ

- ツモ9sで、1-4-7s・8sの四面張

このように、11種34枚で嬉しい変化になります。

残りの牌山は、王牌も合わせて68枚。

(※ドラ表示牌の2sを抜くと67枚)

そして他3人の手牌に13×3=39枚。

この67+39=106枚のうち、

嬉しい牌が34枚も眠っています。

単純計算で【34÷106】

約32%の確率で、満足のいく手替わりが期待できます。

枚数を数えるのが大変であれば、

牌の種類だけでも簡易的に計算ができます。

嬉しい牌の種類は11種。

単純計算で【11÷34】

約32%ということで、同様の結果となりました。

これは約3分の1なので、

今後3巡の間に、満足な手替わりが期待できると言えます。

巡目次第でもありますが、目安としては、

嬉しい牌が7種あると、単純計算で【7÷34】

約20%なので、今後5巡の間に手替わりが期待できる。

それくらいなら手替わりを待って、

リーチをかけない選択も大いにあると思います。

リーチ棒(1000点)を出すことで、着順が下がる可能性

特にオーラスや南3局など、

終盤で注意が必要なことがあります。それは、

リーチ棒の影響で、一時的に着順が下がる場合です。

ラス目と1000点差以内の3着の場合、

リーチを打って1000点を供託すると、

その瞬間はラス目に落ちてしまう。

その状態で他家がアガると、そのままラスで試合終了。

雀魂のようなラス回避ルールでは、

このリスク、めちゃくちゃデカいです。

そのため僅差のオーラスなどは、

なるべくリーチを打たなくてもいいように、

手役を意識した手組みが大切。

これは是非とも肝に銘じておきたいところです。

今回は以上です。基本はとっても大切。

不調に陥ったときは、

この記事を見返すことをオススメします。

コメント