こんにちは。マッチです。

牌効率という言葉は知っていますか?

なぜ牌効率を学ぶのか、考えたことはありますか?

今回は牌効率を学ぶ意味について、

私の考えをお話ししていきたいと思います。

それでは本編に行きましょう。

★この記事で解決できる悩み★

- そもそも牌効率が何かわからない

- 牌効率を学ぶことによるメリットが知りたい

- 牌効率通りに打たないケースは存在するのか知りたい

牌効率とは

麻雀における「牌効率」とは、

4メンツ+1雀頭を作ることを目指し、

最も早くテンパイをするための効率的な打ち方

これを表した言葉です。

もう少し具体的に言うと、

受け入れ枚数が最大になるように手を進める

ということです。

ここで受け入れ枚数について、

ごく簡単に説明したいと思います。

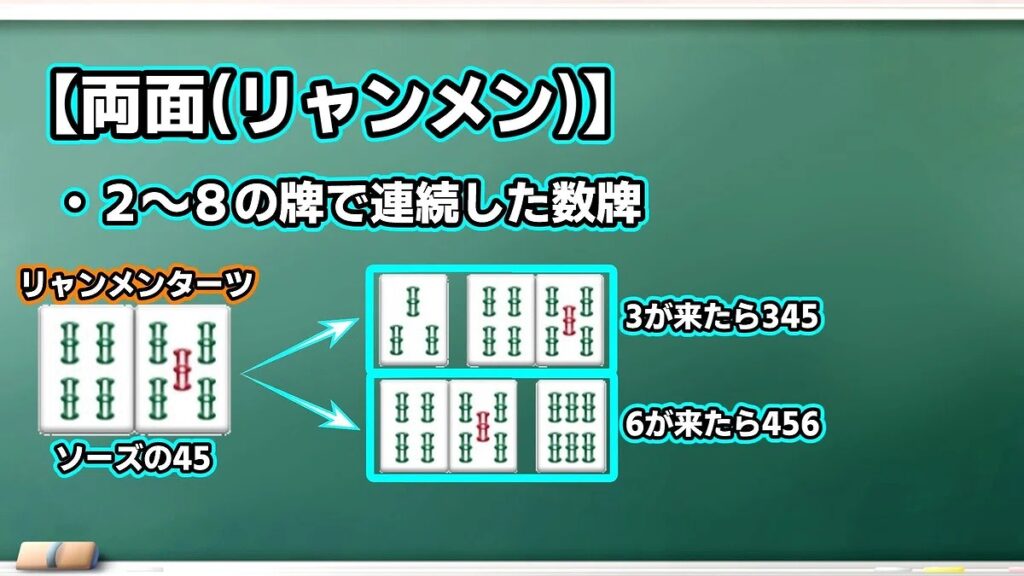

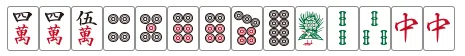

例えば、ソーズの45というリャンメンターツがあります。

このターツが1つのメンツになるには、

ソーズの3か6が来ればいいですよね。

麻雀牌の枚数は、各種ごとに4枚ずつ入っています。

よって、リャンメンターツの受け入れ枚数は2種8枚。

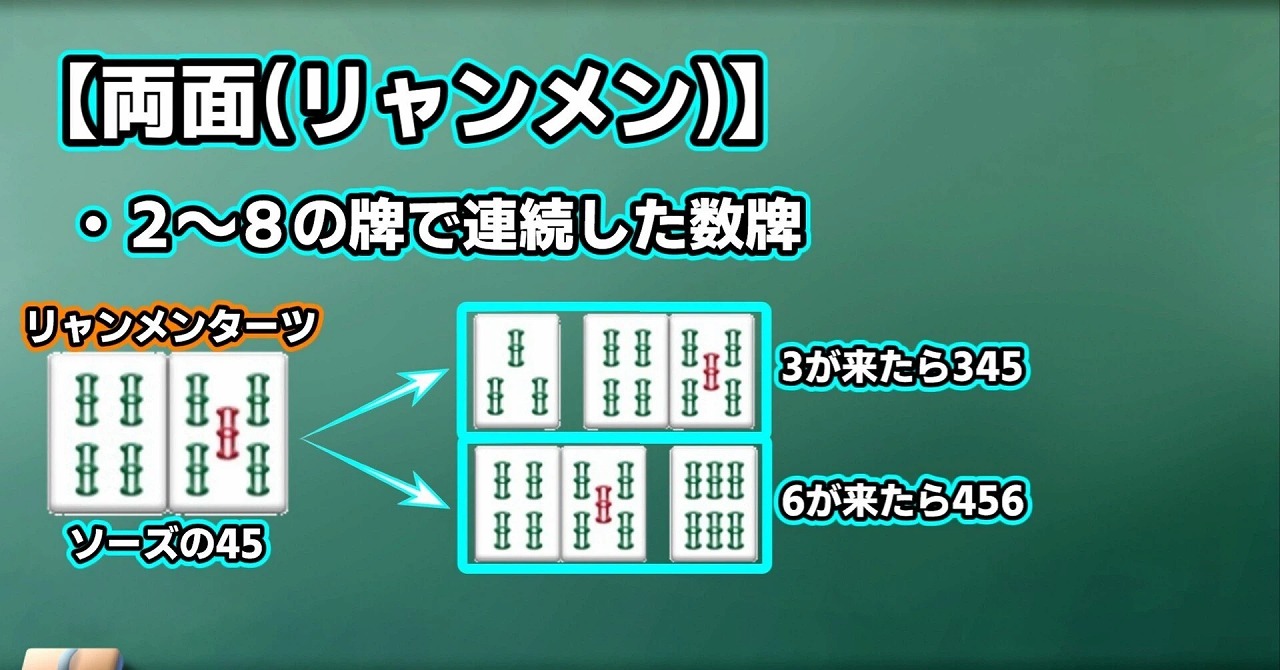

リャンメンターツ

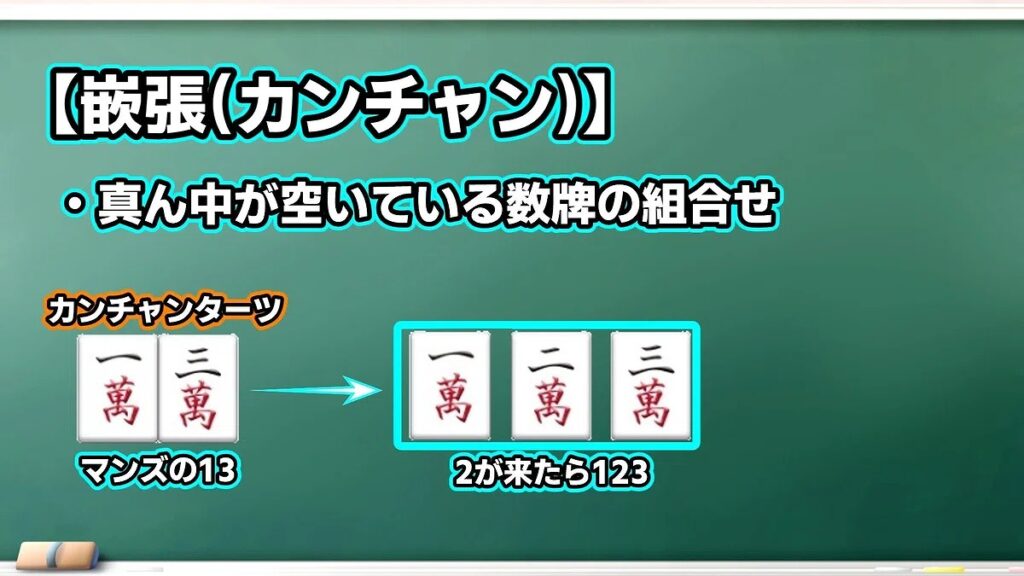

一方、マンズの13というカンチャンターツはどうでしょう?

メンツになるためにはマンズの2があれば良い。

よって、カンチャンターツの受け入れ枚数は1種4枚。

カンチャンターツ

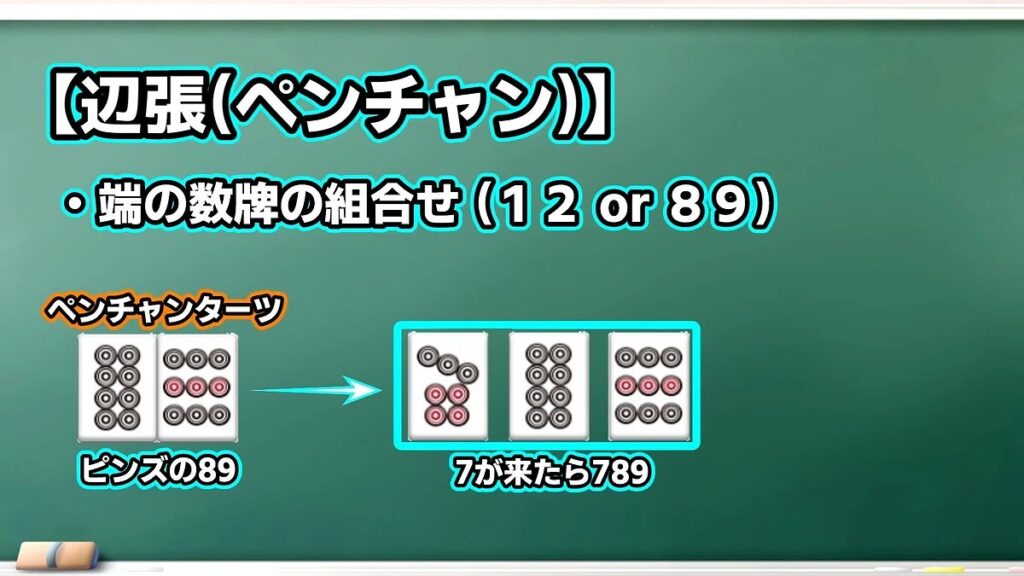

さらに、ピンズの89というペンチャンターツの場合も見てみます。

メンツになるためにはピンズの7があれば良い。

よって、ペンチャンターツの受け入れ枚数は1種4枚。

ペンチャンターツ

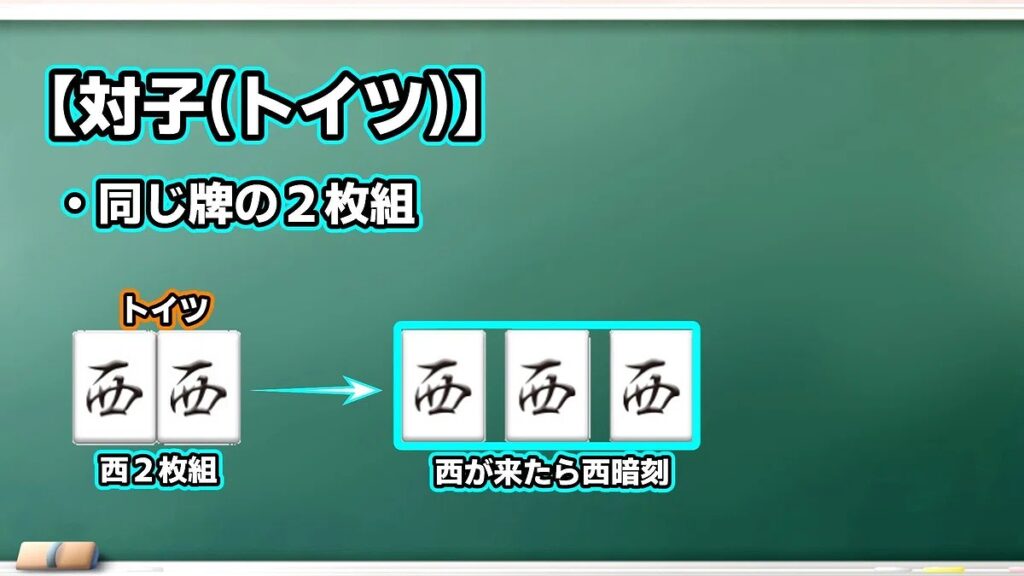

最後は、西のトイツのケースです。

メンツになるためには西があれば良い。

よって、トイツの受け入れ枚数は1種2枚。

トイツ

受け入れ枚数について、基本は上記の通りです。

一言で言えば、

テンパイに近づく牌が何種何枚あるか?

これを表すのが受け入れ枚数ですね。

一つ、具体例を見てみましょう。

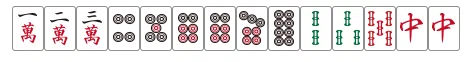

下記の手牌、あなたなら何を切りますか?

9s? 8p? 6p? 2m? 4m? 5s?

どれも悪くはなさそうですよね。

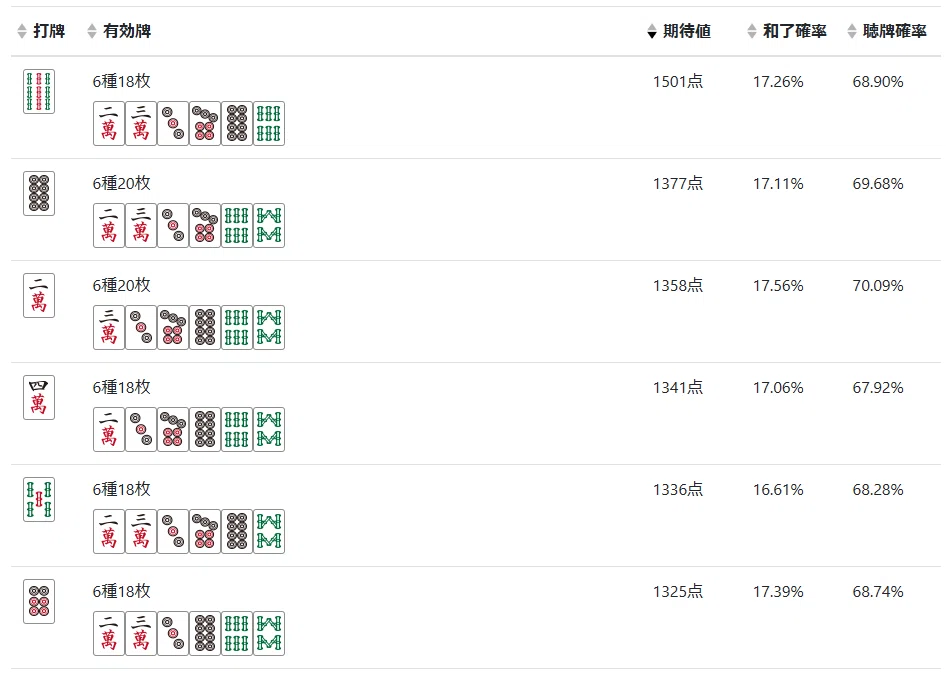

下記の画像は、

切る牌と、その場合の受け入れ枚数を表しています。

先ほどターツやトイツの受け入れ枚数について触れましたが、

トイツは受け入れ枚数が少ないので、

受け入れ枚数を最大にしたいのなら、

トイツをほぐしてカンチャン固定とする8pか2mが良いでしょう。

牌効率という視点で考えると、8pか2mが正解になります。

しかしこの手牌は、

9sさえなければタンヤオが付きます。

喰いタンの仕掛けが効くことも踏まえると、

9s切りは有力な候補になると思います。

何切る問題を考えるときは、

- 受け入れ枚数が最大となる打牌はどれか?

- 打点・変化・巡目・危険度などを考慮したら、どの打牌が最も優れているのか?

このような手順で考えるのが良いでしょう。

そうなると、

牌効率を知らなければ元も子もない…

となってしまうわけです。

麻雀はアガリを目指すゲームですから。

受け入れ枚数が最大になる打ち方、

すなわち牌効率が最も基本となるのです。

牌効率を学ぶメリット

牌効率の雰囲気は掴めたでしょうか。

次は牌効率を学ぶメリットについて、

お話ししていきます。

和了率が向上する

まず、和了率の向上が挙げられます。

牌効率をマスターすれば、

テンパイまでの最短ルートが見えてくる。

結果として、自然に和了率も上がるのです。

放銃率が低下する

次は、放銃率の低下です。

これは、和了率が向上することの裏返しです。

自分でアガリ切ってしまえば、その局は放銃しない。

よって、和了率が向上すると、

相対的に放銃する局が減ります。

なんだか、数学の授業を思い出しますね。

【A=BかつB=Cならば、A=C】みたいな。

牌効率を学ぶと、和了率が向上する。

和了率が向上すると、放銃率が低下する。

よって、牌効率を学ぶと、放銃率が低下する。

そういうことです。

相手の河から読めるものが増える

最後は、相手の河から読めるものが増えます。

実は今回の記事、これを伝えるために書いています。

牌効率を学ぶと、

相手の河を見ただけで危険度の違いが見えてきます。

同じ無スジの牌でも、その危険度には差があるのです。

一つ、具体例を見てみましょう。

リーチ者の待ちを考える練習です。

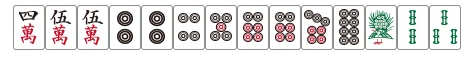

ドラ7p 上家の11巡目リーチ

上家から11巡目に先制リーチが入りました。

ドラは7p。

上家の河を観察してみましょう。

まず、1段目はすべて1・9字牌ですね。

これは典型的な手なりの河です。

すなわち、牌効率通りに打っているように見えます。

そして、8s、5s、8p、3p、5mと切られています。

基本的な考え方は、

- 不要な牌は先に切られる

- 8sより5s、5sより8pが手牌に必要だった可能性が高い

そうなると、真っ先に思い浮かぶのは

リーチ宣言牌の5mが関連する待ちですね。

代表例を示しています。

まずは宣言牌の跨ぎスジと言われるものです。

宣言牌が5mなら、3-6mか4-7mのこと。

5m切って、3-6m待ち

5m切って、4-7m待ち

次は、リャンカンと呼ばれる形から、

5mを切って、カン2mもしくはカン8m待ち。

5m切って、カン2m待ち

5m切って、カン8m待ち

続いて、宣言牌5mの2つ隣までの牌、

=3m4m6m7mと、何かのシャンポン待ち。

5m切って、3mと中のシャンポン待ち

しかし、1つ隣の4mか6mがトイツだった場合は、

シャンポンに取らずリャンメンで受けることも増えますね。

5m切って、4mと中のシャンポン待ち…?

次の待ち候補になってくるのは、

宣言牌の一つ前に手から出てきた牌の、

跨ぎスジや隣の牌とのシャンポンなどです。

今回の例では、3pが該当します。

そのため、この素直な河のリーチの場合、

3-6m、4-7m、1-4p、2-5p。

これら4スジは、比較的危険なスジと言えます。

逆に、早めに捨てられた8sを跨ぐ6-9sのスジ。

これについては、比較的安全なスジと言えます。

そのため、

自分の手牌に価値があってどうしても押したいけど、

無スジの9sを持ってきてしまった…

となった場合、

9sくらい押せるやろ…!

と強気に選択することができるようになります。

これは牌効率を知っているからこそ、

逆算したら8sの跨ぎスジは通しやすい、

という考えに至ることができるのです。

牌効率通りに打たないケースとは?

最後に、牌効率通りに打たないケースとは?

という視点で考えてみましょう。

安全牌を残すとき

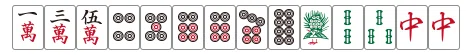

画像は自分のリーチですが、

宣言牌が2枚切れの發です。

自分のリーチ 宣言牌は2枚切れの發

これは手牌に関連しているわけではなく、

安牌として持っていたケースが多いでしょう。

字牌ならわかりやすいですが、

数牌の場合だと、

関連牌だったのか、はたまた安牌だったのか、

わかりづらいことも多いです。

リーチ宣言牌の危険度はどの程度だったのか、

これを考えることは大切です。

手役やドラが絡むとき

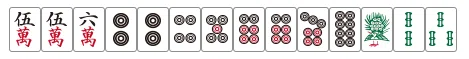

こちらは手牌だけの画像ですが、

123の3色を見て、4s切りリーチとなることも。

4s切って、3色のカン2sリーチ

そうなると、後で5sが通って2sがスジになった…!

と思って無邪気に2sを切ると、

「…ロン!」と言われます。

これが、手役が絡むパターンですね。

次は、下記のような牌姿。

赤5sを使って打点を確保するために、

2sを切ってカン4sリーチとなることも。

2s切って、赤を使ったカン4sリーチ

そうなると、後で1sと7sが通って4sが中スジになった…!

と思って無邪気に4sを切ると、

「…ロン!」と言われます。

これが、ドラが絡むパターンですね。

相手の読みを外そうとしているとき

これは、具体的な画像は出しませんが、

相手の読みを外そうとする人というのは少なくありません。

麻雀は対人ゲームですからね。

当然、効率だけで考えるものではありません。

上級者になればなるほど、

常に読みを外せる余地があるか、考えているものです。

しかし、効率を犠牲にしすぎては、

本末転倒になることも当然あります。

やりすぎには注意しましょう。

今回は以上です。

牌効率を学ぶ意味が理解できると、

勉強するモチベーションも上がることでしょう。

是非、今日から「受け入れ枚数を意識する」

これを試してみてください!

コメント